Headless-Bässe waren nie völlig verschwunden, aber über Jahrzehnte hielten sie Winterschlaf und schienen aus der Musikergunst verschwunden zu sein. Das hat aktuell deutlich geändert. Die Heros auf Rock- und Indie-Bühnen verhelfen den Kopflosen gerade wieder zu großer Aufmerksamkeit. Kein Wunder, sie haben reichlich Vorzüge.

Check it: Headless-Bässe zwischen gestern und übermorgen

Headless-Bässe scheren sich nicht um das Tagesgeschehen

Angesichts des Tagesgeschehens bleibt es eine durchaus vernünftige Charaktereigenschaft, nicht den Kopf zu verlieren. Okay, chaotische Zustände und Entwicklungen hat es immer gegeben. Doch die Schnelligkeit, mit denen sich die multiplen Krisen in unserer Welt derzeit die Klinke in die Hand geben, hatte man bislang so nicht erlebt. Selten zuvor war es so wichtig, den rational denkenden Kopf auf dem Hals zu behalten. Headless-Bässe sehen das anders.

Geboren, als die Zeit noch nicht wirklich reif war

Denn bei Instrumenten, insbesondere bei E-Bässen. ist Headless angesagt. Das Konzept keimte erstmals in den frühen 80er-Jahren auf und durfte sich durchaus berechtigt den Innovationsfaktor auf die Fahne schreiben. Mag sein, dass die Zeit noch nicht wirklich reif war. Denn vergleichsweise schnell verabschiedeten sich Headless-Bässe wieder aus der prominent öffentlichen Wahrnehmung.

Was sind Fanned Frets?

Durch die sogenannte Fächerbundierung soll jeder Seite die für sie optimale Mensur – die frei schwingende Saitenlänge – zur Verfügung gestellt werden. Gespiegelt wird damit das Prinzip, dass Saiten für die optimale Mensur umso mehr Strecke benötigen, je tiefer sie sind; im Umkehrschluss, die Mensur bei höheren Saiten entsprechend kürzer ausfällt. Die Vorteile sind der straffere und differenziertere Ton über alle Saiten hinweg, das definierte Low-End sowie die eine äußerst gleichmäßige Saitenspannung. Bezeichnet wird eine solche Bundierung als Fanned Frets, Fächerbundierung, Fanfrets oder auch Multi-Scale.

Was sind Luminlays?

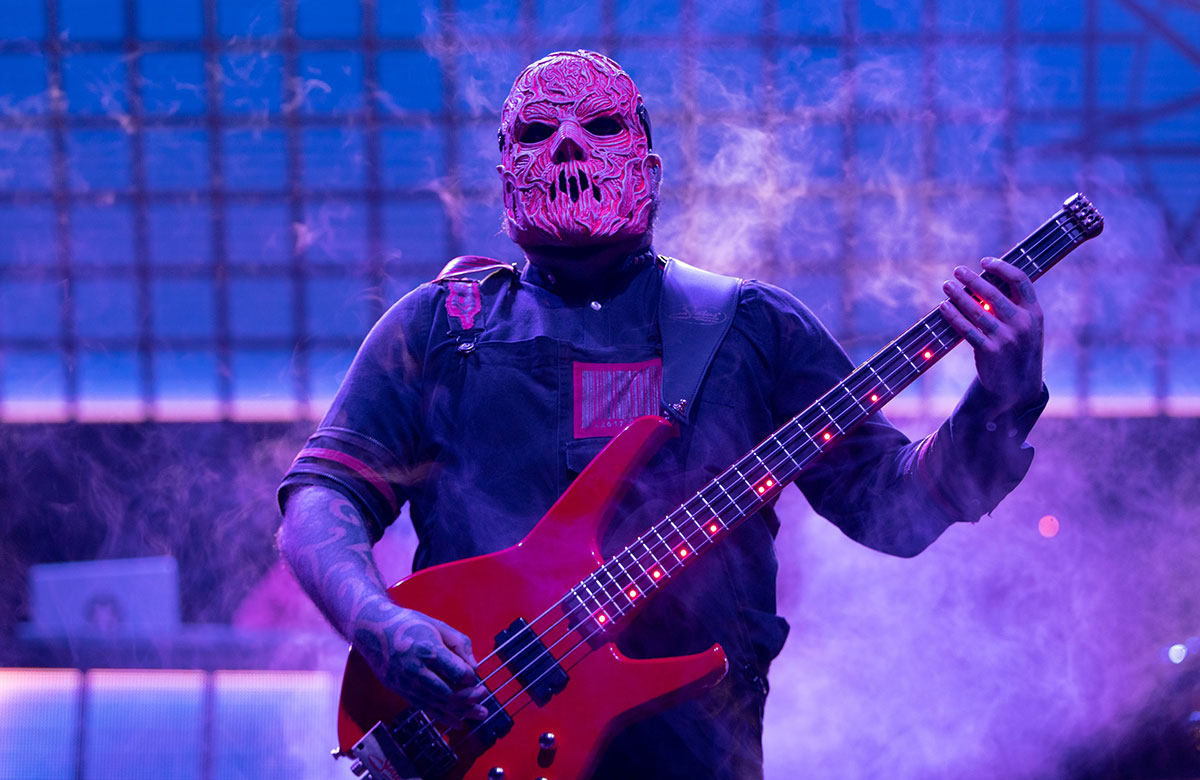

Luminlays sind fluoreszierende Sidedots – leuchtende Halsmarkierungen. Unterstützen sollen diese Markierungen, die in der Regel seitlich am Hals des Instrumentes angebracht werden, Bassisten, Gitarristen und weitere Musiker insbesondere in den Momenten, in denen es auf der Bühne dunkel wird. Mit den fluoreszierenden Markierungen bleibt die Orientierung auf dem Griffbrett auch dann erhalten, wenn das Instrument in der Dunkelheit nicht mehr sichtbar ist. Die Originale kommen von der Marke Luminay; weitere Alternativen werden etwa von Framus und Warwick angeboten. Einige Hersteller von Headless-Bässen sind dazu übergangen, diese leuchtenden Orientierungshilfen unmittelbar beim Bau in die Instrumente zu integrieren. Beispielsweise Headless-Bässe von Ibanez sind teils mit Luminescent side dots ausgestattet.

Warum überhaupt Headless-Bässe? Pragmatische Vorzüge

Die „kopflosen“ Bässe zeichnen sich insbesondere durch sehr pragmatische Vorzüge aus. Da ist zunächst das äußerst kompakte Design, wodurch das üblicherweise ja recht lange Instrument leichter zu transportieren und einfacher zu handeln ist. Unterstützt wird das gleichfalls durch das nur folgerichtig geringere Gewicht, mit dem die Schultern weniger belastet werden und der geneigte Bassist nicht permanent in die Knie gezwungen wird. Ein Headless-Bass wiegt kann rund 30 Prozent weniger wiegen als seine verkopften Kameraden. Headless-Bässe haben tatsächlich eine geniale Haptik.

Weshalb Headless? Physikalisch akustische Vorteile

Hinzu kommen die physikalisch akustischen Vorteile, dass erstens kaum Deadspots vorhanden sind und zugleich die bei herkömmlichen Bässen in diesem Zusammenhang auftretenden Verstimmungsprobleme maßgeblich reduziert werden können. Im Gegensatz dazu steht noch immer zuweilen zutreffende Glaube daran, dass Tieftoninstrumente für den wirklich fetten Ton eben auch die entsprechende Masse benötigen.

Diese nur folgerichtig etwa beim „Steinberger-Paddel“ fehlende Substanz gleich der Hersteller durch einen Graphithals aus. Außerdem kann das „Substanz-Pfund“ beim Stand der heutigen Technik unkompliziert durch Vorschalteffekte aufgefangen werden.

Der erste Headless Bass von Steinberger

Vielleicht sollten wir in Sachen Innovationsjubel ein wenig den Wind aus den fortschrittlichen Segeln nehmen. Denn tatsächlich existieren kopflose Saiteninstrumente bereits seit Jahrhunderten. Dafür gibt es diverse Beispiele, so etwa beginnend bei der Laute. Das will sagen: Mit der Erfindung der Headless-Bässe wurde keinesfalls das Rad neu erfunden. Vielmehr wurde vorhandenes Wissen auf zeitgemäße Instrumente in Rock, Pop, Funk und Co. adaptiert. Vorreiter war interessanterweise ein Bildhauer und Möbeldesigner; der Sohn des Physiknobelpreisträgers Jack Steinberger.

Revolution im Bass-Bau Ende der 70er-Jahre

Ned Steinberger markierte Ende der 70er-Jahre einen Wendepunkt im Instrumenten-, sogar eine Revolution im Gitarren- und Bass-Bau, indem er elektrische Instrumente ohne Kopfplatte designte. Was schließlich zur Headless-E-Gitarre führte, begann eigentlich mit einem Bass; nämlich dem gemeinsam mit Stuart Spector entwickelten Spector „Steinberger L“. einem E-Bass ohne Headstock – eben Headless.

Konstruiert mit Werkstoffen aus dem Möbeldesign

Zumal er seine Wurzeln im Möbeldesign hatte, lag es für Ned nahe, auch mit Werkstoffoffen zu experimentieren. So konstruierte er seine Instrumente zunächst aus einem Verbundwerksstoff, bestehend aus Kohlenstoff-Kunstharz-Laminat, und schlussendlich einen kohlenfaserverstärkten Kunststoff, der heutzutage als „Steinberger-Blend-Material“ bekannt ist.

Die experimentellen 80er waren das perfekte Innovationsterrain

Gerade weil die 80er so experimentell und für sämtliche Seiten und Musikstile offen waren, schien es die ideale Zeit, neue Konzepte im Instrumentenbau umzusetzen. Obschon der Ansatz eigentlich ebenso simpel wie querdenkend und genial war, wollte aber von den großen Marken unter den Gitarrenbauern niemand etwas vom Steinberger-Design wissen. Als Ned seine selbstgebauten Instrumente 1980 erstmals auf einem winzigen Stand bei der NAMM-Show in Anaheim ausstellte, wurde er zunächst weitestgehend ignoriert. Das paddelförmige Design seiner Headless-Bässe und Headless-Gitarren sorgte bei den renommierten Platzhirschen eher für mitleidiges Stirnrunzeln bis Erheiterung. O-Ton Ned Steinberger: „Wir nahmen an der Namm 1980 teil und waren so ziemlich die Lachnummer der Messe.“

Kehrtwende: Dixie Dregs als Wegbereiter

Dann plötzlich die Kehrtwende: Die Dixie Dregs, die am Abend auf der NAMM ein Konzert geben sollten, kamen an seinen Stand, und mit ihnen deren Bassist Andy West. Der nahm den Steinberger-Bass in die Hände, sagte „Das ist cool“, und ab dem nächsten Tag sammelten sich die Interessenten schlangenweise am Stand. Heutzutage würde man Andy West von den Dregs wohl als Influencer bezeichnen.

Es ging damals wirklich von Null auf Hundert. Der Hype hatte begonnen. Die ersten Prototypen des L2 wurden an John Entwistle, den Bassisten von The Who, Tony Levin, Bassist von King Crimson und eben Andy West verkauft. Kurz darauf wurden die „Paddel-Bässe“ von diversen weiteren einflussreichen Bassisten wie etwa Geddy Lee von Rush eingesetzt.

Wurde Steinberger gekauft oder geschluckt?

Nach reichlich Furore und Erfolgen in den folgenden Jahren wurde die Firma Steinberger 1980er Jahre von Gibson aufgekauft; böse Zungen behaupten nach wir vor, dass das Unternehmen nicht gekauft, sondern vielmehr aufgrund der eigenen Produktpolitik verschluckt wurde. Diese oftmals hinter vorgehaltener Hand geäußerte These schien bestätigt, als die Produktion der Steinberger-Instrumente Mitte der 1990er-Jahre zunächst komplett gestoppt wurde.

Ein Trend, der sich nicht mehr bremsen ließ

Doch der Trend ließ sich nicht mehr bremsen. Längst waren andere Marken auf den bereits rollenden Zug aufgesprungen. Allerdings mit durchaus unterschiedlichen Resultaten und vor allem auch in niedrigeren Preissegmenten. So hatte beispielsweise Hohner die Nase auf der Beliebtheitsskala in den 80ern mit Kopien des Originals recht weit vorn, wobei die Headless-Bässe eben nicht aus dem typischen Verbundwerkstoff, sondern aus Holz gefertigt wurden.

Wenn Markenrechte für musikalische Verwirrung sorgen

Spätestens nach dem Verkauf von Steinberger wurde es kompliziert, um nicht zu sagen „verwirrend“ auf dem Markt. Ned Steinberger durfte seine folgenden Instrumente nicht mehr unter seinem eigenen Namen verkaufen. Der gehörte ja nun Gibson. Daraufhin gründete er die Marke NS Design. Aufgrund der Schutzrechte musste nun auch das Design ein anderes werden. Zugleich wollte er sich im Gegensatz zu Gibson nicht der Billigschiene anbiedern. Heutige Headless-Bässe von NS Design haben in der Regel einen Holzkorpus, sind noch immer hochqualitativ und auch hochpreisig. Headless-Bässe von Steinberger Guitars decken auch die preisgünstigere Schiene ab, werden in den Basic-Versionen beispielsweise aus Ahorn gefertigt und stammen eben nicht von Ned Steinberger, sondern eben als Serienproduktionen von Gibson. Puh.

Headless-Bässe von Steinberger Guitars:

Headless-Bässe von NS-Design

Unterschiede von Dimensionen über Handling bis Klang

Der markanteste Unterschied zwischen Headless-Bässen und den herkömmlichen Instrumenten ist natürlich – der Name sagt es bereits – die fehlende Kopfplatte. Dort befinden sich aber normalerweise die Stimmmechaniken. Und die müssen ja irgendwo hin. Bei den allermeisten Headless-Bässen wandern die Mechaniken auf die komplett andere Seite des Instrumenten, nämlich an das äußere Ende des Korpus. Der Gitarrenhals wird gewissermaßen umgedreht.

Verändertes Spielgefühl – es bleibt Geschmackssache

Dadurch wird allerdings nicht lediglich die Länge des Instrumentes verringert. Ebenso wirkt sich dieses Konzept auf das Handling und – die entsprechend qualitative Hardware vorausgesetzt – auf den Klang aus. So zeichnen sich insbesondere die Headless Bässe wie auch die Gitarren von Steinberger durch einen sehr klaren, höhenbetonten Klang aus, der zuweilen sogar als Hi-Fi-Ton bezeichnet wird.

Der spezielle Sound ist das Resultat aus dem verwendeten Werkstoff Epoxidharz bzw. Graphit – was allgemein als Karbon bezeichnet wurde, in Kombination mit einer aktiven Elektronik; teilweise waren die Instrumente sogar noch mit einer Piezo-Bridge ausgestattet, die noch mehr den akustisch klirrenden Sound in den Mittelpunkt rückte.

Balance-Vorteil insbesondere für Bassisten

Gerade bei Longscale-Bässen ist es bei der herkömmliche Bauweise mit Kopfplatte vollkommen üblich, dass sie ein Problem mit der Balance des Gewichtes haben, nämlich – wie man so schön sagt – kopflastig sind. Bei intellektuellen mag Kopflastigkeit ja durchaus ein positives Attribut sein. Bei einem E-Bass bedeutet das, dass das einseitige Gewicht mit der Greifhand korrigiert werden muss.

Die hat aber eigentlich ganz andere Aufgaben. Außerdem ist es gerade für Einsteiger bis zu leicht Fortgeschrittenen durchaus eine körperliche Herausforderung gegen das abkippende Gewicht anzukämpfen. Bei einem Headless-Bass wird durch den Verzicht auf die Kopfplatte sowie die Positionierung der Mechaniken auf der anderen Seite ein Gewichtsausgleich geschaffen.

Klar, dass die Instrumente auch leistbar sein müssen

Selbstverständlich würde kein Mensch, der noch einigermaßen bei Sinnen ist, einem Einsteiger einen mehr als 5.000 Euro teuren 6-saiten Headless-Bass von Marleaux empfehlen. Obschon das echt hammermäßige Instrumente sind. Doch beispielsweise die Artisan Modelle von Cort, die ebenfalls noch einigermaßen leistbaren Headless-Bässe von Ibanez oder die benannten von Steinberger Guitars: Weshalb nicht? Sie haben eine Menge Vorzüge mit an Bord, von denen gedankenoffene Bassisten ausschließlich profitieren können.

+++

Wenn du dich für die Bass-Abteilung der Blockflöten interessierst, wirf doch auch mal einen Blick auf diesen Artikel: „Bassblockflöte kaufen – die tonale Wärme der Tiefe“.